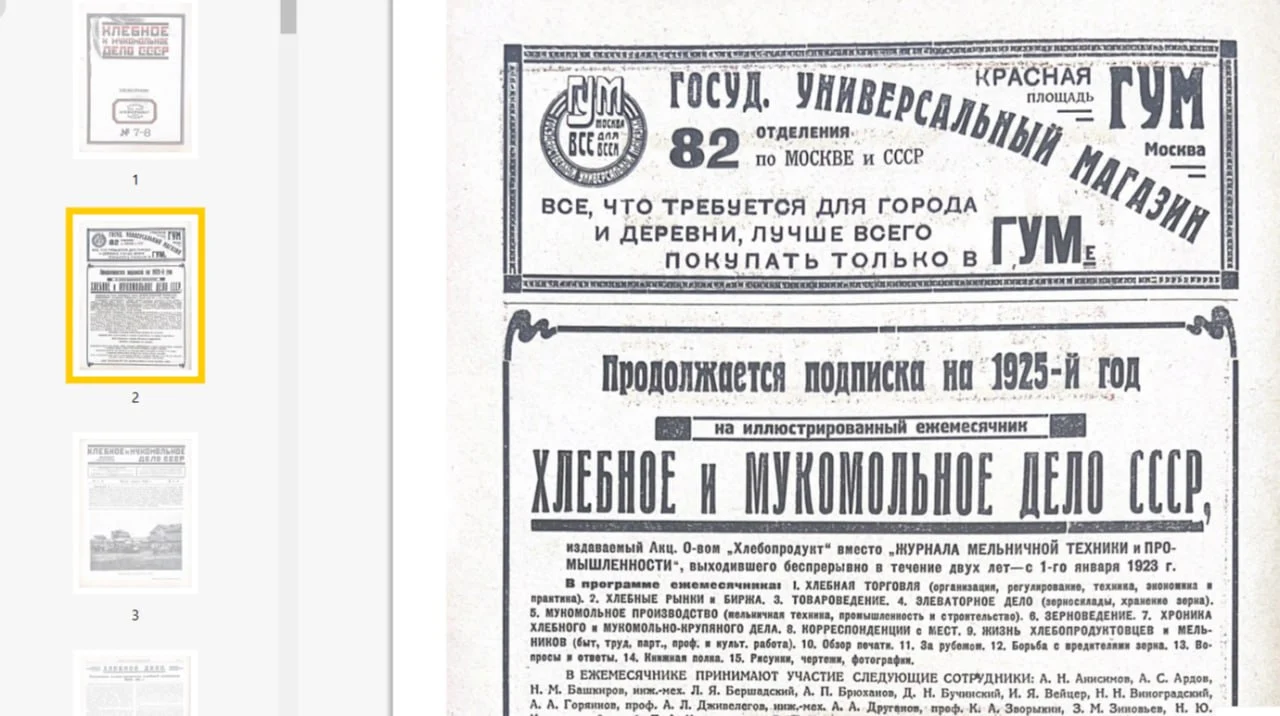

С красной пшеницей, костоломкой и рекламой ГУМа на обложке

О чём писал журнал «Хлебное и мукомольное дело СССР» 100 лет назад – в

июле 1925 года

Схемы новых агрегатов, таблицы с расчетами, отчеты с совещаний и научные

статьи – этот журнал был очень и очень специализированным. Но все же

«картину мира» с точки зрения отрасли он представлял неплохо.

Прицел на излишки

В материале «Основные линии хлебной кампании 1925-1926 гг.» журналист

Виноградский заявляет, что основная задача «заключается по-прежнему в

извлечении из деревни всего излишка». И тут, дескать, должны хорошо

поработать заготовительные организации.

Явно человек сам никогда в деревне не работал, но утверждает, что

«предположения о первоначальных размерах заготовок безусловно подлежат

пересмотру в сторону увеличения». При этом признает, что «вряд ли можно

ожидать большой активности частного капитала в хлебном деле и

предстоящем году», так как он не может рассчитывать на значительные

кредиты от государства, а конъюнктура не сулит в хлебном деле больших

барышей. Похоже, о том, как крестьяне будут выживать через год без

«излишков», товарищ Виноградский не задумывался.

Но в статье «Сроки реализации урожая» еще один автор, по фамилии Коптев,

оптимистично пишет, что в наступившей кампании «имеется значительное

превышение валового сбора хлеба над потребностью. Правда, в отличие от

Виноградского, Коптев высказывается в том духе, что надо формировать для крестьян высокую закупочную цену их продукции, уделив внимание опыту

предыдущих кампаний.

В обзоре «Условия кредитования на хлебную кампанию 1925-1926 гг.»

корреспондент Обухов уверяет, что новые правила выдачи кредитов являются

шагом вперед, и поясняет:

«В начале кампании выдаётся целевой кредит пропорционально плану

заготовки, причем кооперации - на большую сумму, ввиду незначительности

у нее свободных собственных средств. И вот на эти целевые ссуды, а также

на собственные средства организации начинают свою кампанию».

В то же время, по словам Обухова, Госбанк открывает организациям

аккредитивы, которые увеличиваются по мере накопления заготавливаемого

зерна и заполнения всех проводимых каналов.

Вот это вы мощно переплатили

Вопиющую проблему поднял автор статьи «О снижении расходов при

железнодорожных перевозках хлебных грузов», некто Андреев.

Порадовавшись эффектным результатам борьбы с хищениями грузов на

железных дорогах, хотя и отметив, что конкретно хлеб ворам неинтересен

ввиду его низкой стоимости, корреспондент негодует по поводу «большего

зла» - так называемых переборов, взыскания за провоз груза платы больше,

чем следует согласно установленным тарифам.

«Каким этот перебор может быть, можно видеть из следующих итогов

проверки накладных, произведенной центральным претензионным

отделением акционерного общества «Хлебопродукт», проверяющим расчеты

по перевозкам в пределах всей железнодорожной сети республики», - пишет

Андреев.

Так вот, после проверки более чем 73 тысяч накладных выяснилось, что

хозяева грузов бесспорно переплатили больше 160 тысяч рублей - по 2 рубля 22 копейки с каждой накладной. При этом требования к железным дорогам о возврате переборов исполняются очень и очень долго.

Ищите букинистов

Повеселила рубрика «Вопросы и ответы», служившая сто лет назад, когда не

было интернета, чем-то вроде поисковика. Например, в июле читали

спрашивали, на каком заводе может быть изготовлен генератор, для которого

в качестве топлива применяется гречневая лузга?

Ответ журналистов был апофеозом лаконичности: на коломенском заводе.

Еще один неравнодушный к отрасли человек спросил, где можно приобрести

книги «Мельничный календарь» и «Проектирование» Бершадского, «Курс по

мукомольному производству» Зворыкина и «Спутник мельника-механика»

Нотовича.

Редакция помогла ему так помогла (дословная цитата): «Указанные книги в

настоящее время представляют библиографическую редкость, приобрести их

можно только по случаю у букинистов».

Еще один читатель спросил, от чего зависит цвет зерна пшеницы, и узнал,

что от толщины оболочек. Что пшеницу различают белую, желтую и

отдающую в красный.

Живите, где хотите

В новостях из регионов, среди прочего, поднимались кадровые проблемы

отрасли. Например, в информации из Челябинска сообщили, что на мельнице

«Красный кооператор» жилищные условия для рабочих очень тяжелы. Даже

«были случаи, что из-за отсутствия квартир квалифицированные рабочие

уходили с мельницы».

Рабочих понять можно – не в поле же им жить. Ведь вблизи мельницы не

было населенных пунктов. Год назад, пишет автор заметки, рабочие

выхлопотали для себя постройку одного дома на 8 квартир. Даже деревянный сруб привезли для этого. Но… дом так и не построили. А сруб уже почти

растащили «на нужды предприятия»: «В настоящее время брёвен осталось

только на 4 комнаты».

Похожая беда была в Плавском уезде Тульской губернии, где пятиэтажная

мельница – самая большая в губернии, где трудились 150 рабочих, живущих в

малопригодных избах, была чуть ли не самой кошмарной по условиям труда:

там было темно так, «что непривычному человеку легко попасть в шестерни

и в станки, к тому же не имеющие ограждения». Что это, вопрошают авторы,

мельница или костоломка?