Наш человек в Тифонтае

О чем писал журнал «Мельник» 122 года назад

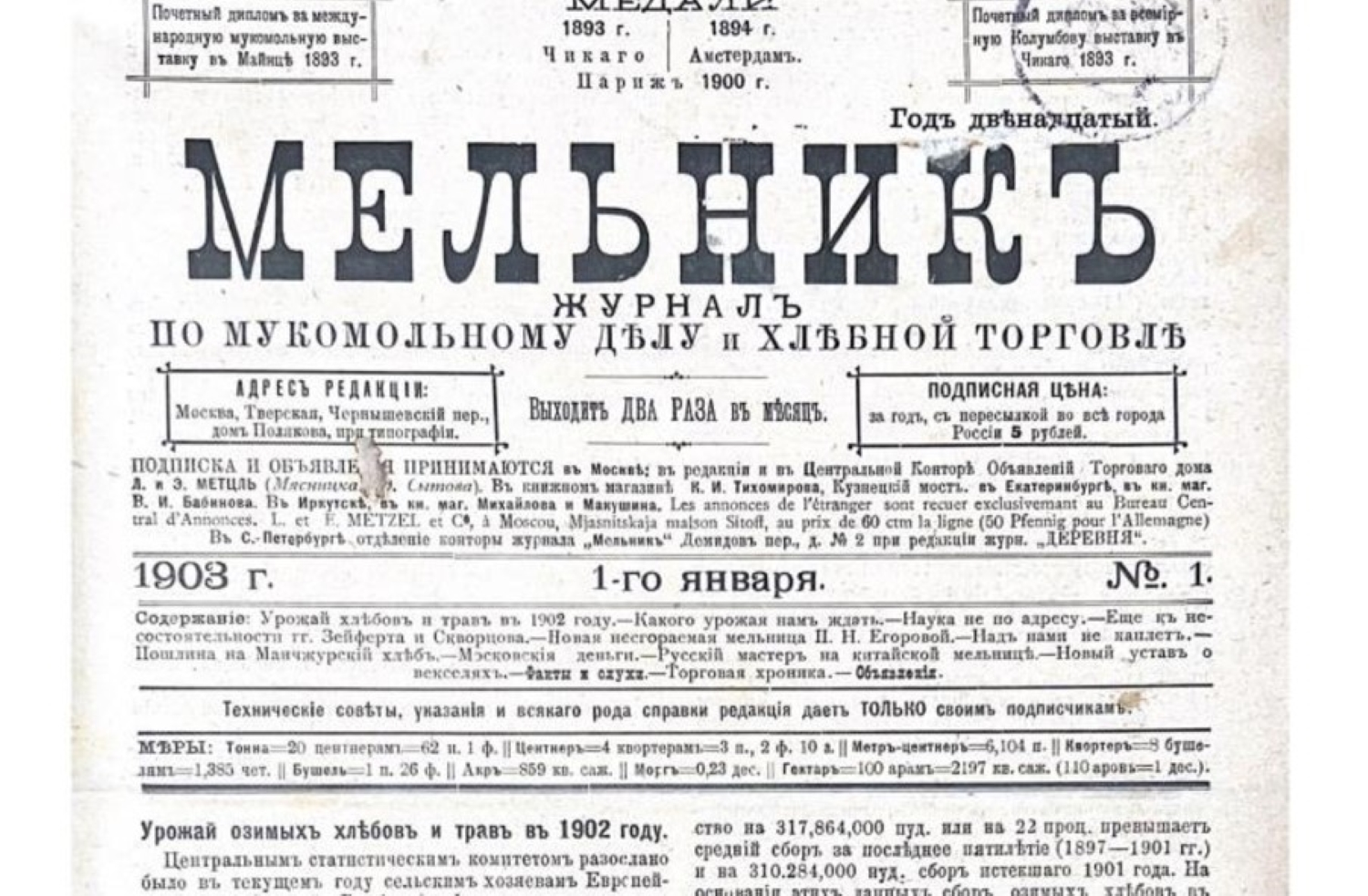

Главное СМИ по мукомольному делу и хлебной торговле в январе 1903

года сохранив всю свою серьезность, невзирая на праздники, кроме свода

тиражей всевозможных газет и журналов побеспокоилось о субсидиях

школам мельников, разобралось, зло или благо - пошлины на хлеб из Манчжурии, и повеселило историей нанятого китайским мельником русского

специалиста.

Субсидии – по районам!

В материале «Наука не по адресу» автор вспомнил собственный

материал, где утверждал, что «молодой мельник-теоретик, изучая помол

одесских мельниц, не может быть признан всесторонне обучившимся

мельником». Дескать, Россия большая, и в каждом ее районе свои

«характерные особенности и приемы в помоле». Почва разная, климат тоже.

Что хорошо на юге, то не годится в средней полосе. А в доказательство своей

правоты журналист привел поучительную, по его собственному

определению, историю молодого человека, который учился в одном районе, а

работать его отправили в другой, где он страдает, потому что не может

применить и десятой части своего «научного багажа».

Вывод автора: районные школы специалистов надо считать местными,

и субсидии им выдавать только из тех денег, что были собраны именно в их

районах.

Оправдание банкротов

Статья «Еще к несостоятельности господ Зейферта и Скворцова» по

тональности выглядит немного нервной – как попытка приукрасить ситуацию

и (или) успокоить хлебопроизводителей.

Автор даже не тратит время на превью, сразу заявляет: эти самые

Зейферт и Скворцов и «другие их собратья по крахам» произвели панику.

Почему Зейферта, Скворцова и прочих постигли крахи, но это не угрожаем

другим мукомольным фирмам, он пояснил в следующем пассаже: дескать,

банкиры собрались, представили балансы шести мукомольных фирм, признав

их вполне надежными. Ну а падение фирмы Зейферта вызвано не

мукомольным кризисом, а спекулятивными операциями. У Скворцова и вовсе

«пошатнулось лишь бакалейное дело».

Что делать кредиторам упомянутых банкротов, в статье не сообщается.

Но их успокоили известием о том, что для рассмотрения прошения выбрано

шесть почетных купцов.

Что хлебопекам хорошо, то виноделам плохо

«Мельник» честно признался, что тему пошлины на Манчжурский хлеб

он поднял уже по следам выступления в «Амурской газете». Тему назвал

немаловажной, «так как дешевизна хлеба полезна для его потребителей и

убыточна для производителей».

Иными словами, хлебопеки за пошлину на китайский хлеб – зерно,

муку, но зерно, как выяснилось, используют еще и винокуренные заводы. И

вот им нужно именно дешевое сырье, иначе они «не смогут конкурировать с

контрабандным безакцизным спиртом, который завозят из Манчжурии в

громадных количествах».

О дилемме автор рассуждает так: «Если бы таможенный досмотр был

правильно поставлен и если бы он не был фикцией, а мог действительно

устранить контрабанду спирта, тогда и для винокуренных заводчиков было

бы безразлично наложение пошлины на хлеб из Манчжурии».

Кругом китайцы!

Самым забавным материалом первого номера «Мельника в 1903 году

стоит признать статью «Русский мастер на китайской мельнице». История о

том, как китайский владелец мельницы в городе Тифонтай выписал из России

специалиста-крупчатника. Тот приехал и обомлел от того, что его встретила

толпа китайцев, которых он сроду в своей жизни не видел. «С косами, с

черными физиономиями, с бритыми со лба головами и в юбках». Он им начал объяснять, кто он, а они (Вот чудеса-то!) ничего не могли понять из его

разговора. Но, к счастью, через четверть часа пришел управляющий. «Тоже в

юбке, но хорошо говорил по-русски».

На мельнице, констатировал мастер, придется много поработать. Жизнь

в Тифонтае «так себе, ни жарко, ни холодно», но «на будущее здесь

располагать совсем нельзя, потому что у них все мастера – китайцы, которым

главное наладить, а дальше надеяться нельзя, лишним окажешься».

По мнению нашего человека в Тифонтае причина этого в дороговизне

русских специалистов, в то время как китайцы работают чуть ли не даром,

«работают хорошо, и трезвый народ», с которым одна проблема – «объяснять

долго надо».