О чем писало «Хлебное и мукомольное дело СССР» ровно 100 лет назад

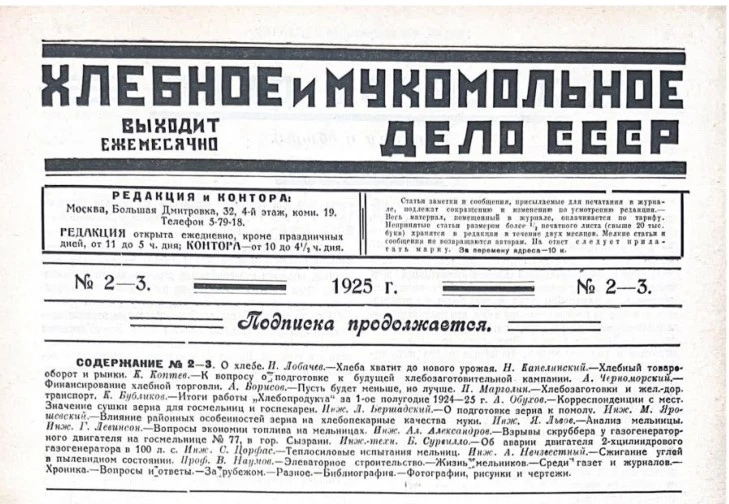

Обзор выпуска № 2-3, февраль-март 1925 года

Редакция издания располагалась на Большой Дмитровке в Москве, выходило оно раз в месяц по цене 80 копеек за штуку с учетом доставки, а годовая подписка стоила 8 рублей. Правда, рабочим и учащимся давали скидку в 15 процентов.

Дорого ли было приобщиться к хлебной экономике век назад? В общем-то – не очень, учитывая уровень цен в 1925 году. Например, мясо и сахар стоили 35-45 коп. за кило, подсолнечное масло – 55-60 копеек за литр, колбаса вареная – 70-85 копеек, мука – 6-11 копеек, а хлеб – 15-25 копеек за килограмм. При этом средняя месячная зарплата составляла 45-70 рублей.

В номере на 68 страниц, сдвоенном за февраль-март и вышедшем с запозданием «вследствие перегруженности типографии экстренными работами», кроме трех страниц рекламы и коротких обзоров из регионов опубликованы несколько монументальных статей, претендующих на экспертную аналитику.

Нет ситца – нет хлеба

Например, открывает номер статья «О хлебе» (с названием автор явно не заморачивался) - большой обзор общей ситуации и проблем в отрасли снабжения хлебом.

Из материала в числе прочего следует, что советских крестьян, судя по всему, за поставки хлеба снабжали мануфактурой и прочими товарами. Но недостаточно снабжали - конкретно недодавали. Пока земледельцы возвращались – и вернулись (!) к довоенным показателям (имеется ввиду Первая Мировая война) по сборам зерна, тканями их продолжили обеспечивать всего на 36,6 процента от того же периода.

Автор статьи И. С. Лобачев справедливо назвал это неправильностью, которая в итоге и привела к снижению плана заготовок с 380 миллионов пудов до 305 миллионов, потому что урожай оказался хуже, чем ожидалось – «главным образом на Украине». Потеряв стимулы, крестьяне, судя по всему, решили меньше сеять…

«Можно было рассчитывать на выполнение гораздо большего количества как общих заготовок, так и заготовок основных культур, если бы с самого начала хлебной кампании было уделено больше внимания на снабжение крестьянина всем тем, что для него необходимо – мануфактурой, железом, гвоздями, скобяными товарами и т.д.»

Передвижение «хлебных масс»

Обозреватель К. Коптев, выдавший крупный материал «Хлебный товарооборот и рынки», в таланте подводить все цифровые выкладки и доводы журналисту Лобачеву явно уступает, по сути, лишь доказав, что законы экономики вечны.

«Нормально функционирующий рынок должен уравнивать цены путем передвижения хлебных масс из районов дешевых цен в районы дорогих и доводить разницу до минимума, складывающегося из стоимости кредита, транспортных и нормальных торговых накладных расходов, налогов и нормальной коммерческой прибыли», - написал автор.

Все как сейчас – накладные расходы как влияли на себестоимость конечного продукта, так и влияют. Не учесть их - значит разориться.

Товарищ Коптев привел множество цифр и сравнений цен на хлеб в разных районах, а резюмировал свой опус так: «Имеем усиливающийся товарооборот».

Убытки крестьян – минус у промышленности

Еще один аналитик – А. Борисов очень подробно в своей статье описал механизмы финансирования хлебной торговли, пояснив, что пока работники не дают должного внимания этой теме.

А зря. Потому что, как показывает опыт прежних заготовительных кампаний, это влияет на всю экономику.

Прошлая хлебозаготовительная кампания из-за недостаточности государственных целевых кредитов (их, пояснил автор, крестьяне возвращают с урожаем) стала одной из главных причин расстройства хлебозаготовительного рынка, стремительного падения цен, сделавшего убыточной продажу крестьянством хлеба. А это уже значительно ослабило его «покупательную способность, что сильно отразилось и на рынке промышленных товаров».

Уничтожение «невязок»

Еще один серьезный труд представил на суд читателей обозреватель П. Марголин, вынесший в заголовок цитату Ленина «Пусть будет меньше, но лучше».

При этом автор поднял тему, актуальную во все времена: избыток бюрократии. Оказывается, на заре построения СССР разные организации требовали от хлебозаготовительных органов многочисленные отчеты о результатах их работы. Все бы ничего, но формы отчетов разнились радикально, и было их великое множество.

«Бесчисленные формы отчетности, несогласованные между собой по содержанию, нервируют хлебозаготовительные органы», - констатировал автор, выступающий «за единообразие отчетных форм, чтобы в предстоящем году эти «невязки» хлебного учета должны быть уничтожены».

Зерно страдало

Не журналистам «Хлебное и мукомольное дело СССР» тоже давало слово. Например, в номере столетней давности инженер М. Ярошевский щедро дает советы по технологии и оборудованию, используемых при подготовке зерна к помолу.

«Вопрос до сих пор остается недостаточно выясненным для практических целей», - написал автор. Дескать, до сих пор не найдено способа удалить до помола плодовые и семенные оболочки «со всей поверхности зерна, включая бородку». А при обработке в наждачных обоечных машинах качество зерна сильно страдает.